Jean-Jacques Cambier, journaliste

Article paru dans Le DDV n° 688, automne 2022

Mon aversion pour l’antisémitisme et l’acceptation de ma propre homosexualité sont liées. Elles se sont profilées et affirmées conjointement, l’une renforçant l’autre, tout au long de mon adolescence, c’est-à-dire à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Il y eut d’abord une identification superficielle au sort des juifs, afin de trouver la force de résister à l’homophobie débridée de cette époque, puis le lien est devenu plus essentiel. J’ai pris l’habitude de parler autour de moi « d’intrication » lorsque j’essaie de faire comprendre ce rapport personnel entre anti-antisémitisme et acceptation de soi. J’y vois en effet une analogie avec le phénomène quantique d’intrication, selon lequel les propriétés de deux particules dites intriquées sont liées quelle que soit la distance qui sépare celles-ci. Il y a toutefois une différence de taille entre le lien que j’évoque et l’intrication véritablement quantique, c’est que je peux me risquer à raconter la genèse de celui-là, alors que je serais bien en peine d’en dire plus sur celle-ci.

« Il en est »

La lecture d’un essai de Chantal Meyer-Plantureux, Antisémitisme et homophobie : clichés en scène et à l’écran1, a récemment avivé le souvenir de ces impressions d’adolescent. En se plongeant dans cet ouvrage passionnant consacré aux stéréotypes véhiculés sur les juifs et les homosexuels au théâtre et au cinéma du milieu du XIXe siècle jusqu’à l’après-guerre, on prend la pleine mesure de la popularité de préjugés toxiques et de leur résonance avec une actualité tragique (l’affaire Dreyfus, l’Occupation…). On est aussi saisi par le recours décomplexé de tant de générations d’artistes à des clichés pernicieux destinés à susciter le rire ou l’effroi du public. On y apprend notamment que, jusque dans l’entre-deux-guerres, des comédiens interprétant des juifs s’affublaient d’un nez postiche. Autant de perceptions caricaturales qui ne pouvaient qu’amplifier la force des préjugés en les infusant dans l’inconscient collectif par le biais du divertissement. Et j’ai pu songer que, sous l’effet d’un même processus, lorsque j’étais enfant, mon unique connaissance de l’homosexualité avait longtemps été ces contrefaçons d’hommes efféminés et ridicules que la télévision diffusait aux heures de grande d’écoute.

Chantal Meyer-Plantureux fait allusion à une chanson de Fernandel de 1966, qu’elle décrit comme la survivance de la tradition des numéros comiques de Mayol au début du XXe siècle, et qui illustre parfaitement l’homophobie ambiante dans laquelle nous sommes nombreux à avoir dû grandir. Cette « œuvre », intitulée Il en est2, enchaîne les couplets de ce type :

Ce garçon si drôle en travesti

On dit qu’il en est

Ce fervent d’la bicyclette

On dit, on dit qu’il en est

Toujours si soigné de sa personne

Faut l’voir se recoudre un bouton

Un fil de travers, ça l’chiffonne

N’empêche que, derrière, les gens font

Ta ta ta, ta la ta ta, prout prout

Cette chanson est emblématique de ce retournement du monde auquel un jeune homosexuel pouvait être confronté il n’y a pas si longtemps, un monde où les visages les plus familiers (ici le sympathique interprète de don Camillo) deviennent grimaçants et hostiles. Mais cette chanson en dit aussi long sur la traque subie par ceux qui n’étaient pas hétérosexuels. Car la formule « Il en est » faisant rire les uns était assassine pour les autres. C’étaient les mots terriblement banals d’une menace de stigmatisation à laquelle on ne pouvait échapper que par la dissimulation. Une duplicité peu glorieuse qui ajoutait de la honte à la honte.

Conversations avec un poète

Adolescent, j’étais frappé par cette obsession commune aux antisémites et aux homophobes consistant à chercher partout qui « en était », à se complaire à débusquer l’objet de leur exécration derrière l’homme politique en vue, l’artiste au succès insolent ou le voisin aux manies inhabituelles. C’est ce constat qui m’a d’abord fait combiner le sort des homosexuels à celui des juifs. Ce parallèle était aussi une façon de donner du lustre à mes pathétiques stratégies d’évitement, ce que je comprenais des films ayant pour cadre historique l’Occupation me faisant associer le camouflage des juifs à la Résistance. Mais c’est surtout un dialogue intérieur avec l’immense poète Jacques Brel qui a véritablement commencé à nouer mon sort à celui des juifs.

À l’instar de l’attachante Henriette de Dupuy-Berberian3, je vouais un culte à Jacques Brel dont je connaissais la moindre chanson. J’étais inconsolable de sa mort survenue en octobre 1978. Or, pour un homosexuel, le poète n’apportait guère de soutien dans ses disques. Les bonbons 67, où Brel contrefaisait un amant éconduit se tournant par dépit vers le sexe masculin, était détestable. Et, dans Jacky, les « vrais pédés » et les « fausses vierges » y étaient vendus au même titre qu’un « whisky de Clermont-Ferrand ». Mais je faisais confiance au poète. Et je cherchais à le convaincre de reconsidérer ma différence. Je plaidais ma cause. Voir un ami pleurer était déjà ma chanson favorite. Et c’est le dernier couplet de ce titre magnifique que j’invoquais :

Bien sûr, nos miroirs sont intègres

Ni le courage d’être juif

Ni l’élégance d’être nègre

On se croit mèche, on n’est que suif

Et tous ces hommes qui sont nos frères

Tellement qu’on n’est plus étonnés

Que par amour ils nous lacèrent.

Mais voir un ami pleurer.

« Le courage d’être juif ». Je voulais défendre qu’il fallait un courage de même nature pour être homosexuel. Car il faut du courage pour se confronter à un monde à l’envers qui vous signifie en permanence qu’il ne veut pas de vous, pour serrer les dents face aux injures, aux plaisanteries et aux harcèlements quotidiens de quelques camarades acharnés. Mais cette identification aux juifs à laquelle j’avais recours était bien sûr superficielle. Ce rapprochement, tout compte fait, valait-il beaucoup mieux que l’étoile jaune qu’arboraient des anti-pass pendant la crise sanitaire ? À l’âge de treize-quatorze ans, que savais-je de la Shoah ? Très peu de choses. Que savais-je véritablement des juifs ? Pratiquement rien. Le mot « juif » lui-même demeurait en partie enserré dans cette gangue antisémite avec laquelle il était d’abord parvenu à ma connaissance.

Des méchants mémorables

Lorsque j’étais tout gosse, le mot « juif » m’était tombé deux ou trois fois dans l’oreille tandis que je musardais dans les parages de conversations d’adultes. Un mot qui m’avait marqué par la façon peu amène dont il était employé. Et j’en avais déduit que « juif » était un de ces « gros mots » dont les grandes personnes ont le secret. Un mot interdit aux enfants sages, un mot dédié à la ponctuation de phrases pleines d’ironie ou de ressentiment.

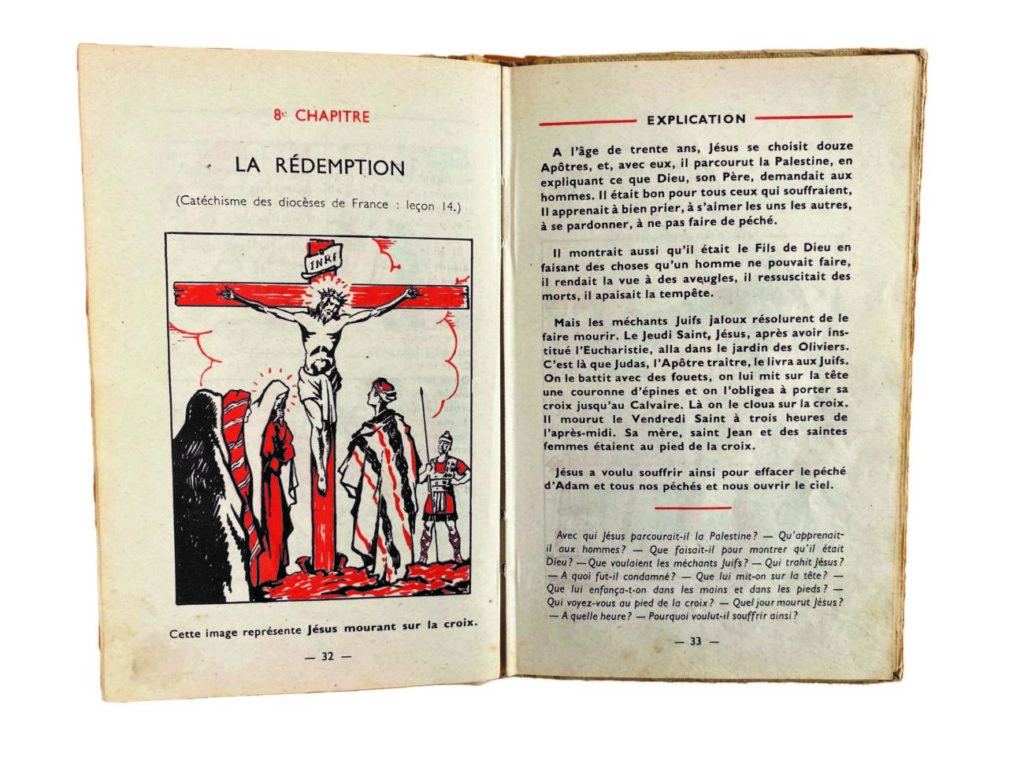

Il a fallu une séance de catéchèse pour que j’en sache un peu plus sur ce mot « juif ». Or le prêtre chargé de relater la Passion du Christ n’avait pas pleinement assimilé la caducité de l’accusation de déicide – l’innovation du concile Vatican II avait alors moins d’une dizaine d’années. Au terme d’un feuilleton évangélique merveilleux qui m’avait plus ou moins tenu en haleine, l’épisode du jour avait fait intervenir des super méchants mémorables. Le prêtre les avait désignés par leur nom : les juifs. De quoi susciter la détestation – Je pourrai vérifier plus tard que le prêtre avait employé les mêmes termes que le vieux manuel de catéchisme que conservait ma mère : « [Jésus] rendait la vue à des aveugles, il ressuscitait des morts, il apaisait la tempête. Mais les méchants juifs jaloux résolurent de le faire mourir. » Le mot « juif », entendu jusqu’alors comme un « gros mot », venait de prendre une résonance diabolique.

Cet enseignement religieux archaïque et empoisonné, rapporté le soir même avec émotion auprès de mes parents, avait suscité leur indignation. Et, pour la première fois, en guise d’antidote, ont été évoqués l’horreur de la Shoah et le combat grandiose des dreyfusards. Une évocation forcément succincte destiné à un garçon de moins de dix ans. Mais une évocation suffisamment claire pour poser l’interdit d’une détestation. N’empêche que ma jeune imagination allait demeurer souterrainement intriguée par ce peuple perçu comme hermétique aux promesses d’un amour christique, une fascination aiguillonnée par un goût enfantin pour les histoires mystérieuses et les malédictions. Une légende délétère s’était fichée dans mon esprit et pouvait dès lors aimanter les préjugés les plus imbéciles.

Une bulle d’inquiétante étrangeté

Les juifs allaient pendant plusieurs années rester pour moi une population abstraite difficilement définissable : des personnages de films, un symbole de persécution, un peuple mythique, mais aussi des gens à qui on prêtait une impressionnante collection de défauts. Surtout, je ne connaissais pas de juifs dans mon entourage. Du moins, je pensais ne pas en connaître. Jusqu’à ce qu’une camarade de classe m’explique qu’elle portait au cou une étoile de David parce qu’elle était juive. Elle avait répondu avec simplicité à ma curiosité…

Sa réponse a été simple, mais ma réaction ne l’a pas été. J’ai été incapable de poursuivre l’échange avec naturel. Cette information venait de produire un « bug » dans mon esprit. Je constatais avec effarement que la parole de ma camarade ne suscitait pas ma sympathie. Alors que j’avais déjà pleurniché auprès des mânes de Brel sur le « courage d’être juif », ce qui se manifestait en moi face à une juive de chair et de sang, ce n’était pas la conscience d’une proximité de destin, mais le tortillement de la légende et l’affleurement des préjugés qu’elle avait agrégés. Et je percevais que je n’étais pas loin d’enfermer la jeune fille dans une bulle d’inquiétante étrangeté. Mais j’ai éprouvé une honte salutaire. Une honte d’autant plus vive que j’ai reconnu dans cette bulle d’inquiétante étrangeté qui se dessinait celle dans laquelle on menaçait de m’enfermer moi-même en tant qu’homosexuel.

Tourner la page des malédictions

L’épisode m’a marqué. Et j’ai longtemps interrogé cette honte ainsi que le prurit antisémite qui l’avait suscitée. Je méditais. Je n’avais jusqu’alors jamais laissé me traverser des préjugés qui pouvaient viser des camarades aux couleurs de peau différentes de la mienne. Ces camarades-là, je les côtoyais depuis toujours. Les préjugés racistes les concernant étaient démentis par la réalité du quotidien, la réalité des amitiés et des inimitiés, la réalité des difficultés rencontrées et qui étaient les mêmes pour tous. Si un tel préjugé survenait, il n’était qu’un caillou dans la chaussure. Il ne m’apparaissait pas si difficile de l’extirper pour mieux avancer vers l’autre à nouveau, c’est-à-dire vers cet être de chair et de sang que l’on a pris l’habitude d’estimer pour sa seule individualité.

J’avais par là même déjà compris que l’empreinte des préjugés est d’autant plus profonde lorsqu’ils ont fait s’imaginer l’autre avant de le rencontrer véritablement. C’est du reste pourquoi j’étais accablé, en me découvrant homosexuel, de n’avoir moi-même que des préjugés à ma disposition pour me redéfinir. J’étais non seulement incapable de les démentir, mais j’étais quasiment conduit à m’examiner à travers eux. Ces idées reçues nourrissant la honte de soi étaient comme la plupart des horoscopes, c’est-à-dire apparaissant toujours justes car attribuant à tel ou tel signe zodiacal des vertus, des défauts et des préoccupations proprement humains dans lesquels tout un chacun ne peut que se reconnaître. Ces préjugés homophobes étaient le miroir magique dans lequel je me composais un déshonneur inéluctable. Pourquoi magique ? Parce que je percevais désormais que ces préjugés avaient aussi en commun avec les horoscopes un caractère de suffocante fatalité. Ils s’abîmaient au fond de nous car ils étaient lestés d’une angoisse superstitieuse. La mise au ban des homosexuels était la survivance de la légende de Sodome de la même façon que la détestation des juifs était liée à l’accusation de déicide. Elles ne pouvaient s’expliquer par le seul rejet d’une différence. Il allait falloir briser ce miroir pour s’accepter enfin soi-même et être porté par quelque chose de plus ambitieux qu’un avilissant et vague espoir de tolérance. Mais on ôte plus facilement un caillou de sa chaussure qu’on ne se sort de la tête des prédictions superstitieuses. Car c’est à l’influence sournoise de croyances irrationnelles enracinées qu’il faut s’attaquer.

L’épisode de l’étoile de David a ainsi déclenché un basculement, le commencement d’une « conversion » laïque : le goût des histoires mystérieuses et des malédictions a définitivement cédé la place à une vigilance quant à « l’esprit de haine qui souffle des religions et qui cause tant de violences, de tueries et de ruines4 » comme l’écrivait Ernest Lavisse. Le choix de la rationalité a été une question de survie.

Des principes à défendre

Le combat militant a fait évoluer la société. La loi du 30 décembre 2004 réprime à présent ceux qui auront provoqué à la haine et à la violence à l’encontre des LGBT. Et cette protection de l’État représente une avancée considérable par rapport aux situations vécues dans la solitude il y a une quarantaine d’années. Pourtant, si l’on n’imagine plus que des shows ouvertement homophobes soient diffusés à la télévision, force est de constater que des homosexuels sont aujourd’hui encore victimes de violentes agressions et de harcèlements en tout genre. Et que dire des juifs, cibles ces dernières années d’attaques meurtrières qui auraient paru tout simplement impensables quand j’étais adolescent ! Impossible de trouver des paroles apaisantes face à ces drames qui nous écrasent de tristesse et de colère. Et l’on ne peut qu’exhorter à toujours mieux défendre nos principes humanistes.

Il m’est arrivé de me demander si j’aurais pu devenir antisémite si je n’avais pas été homosexuel. Et mon hésitation à répondre m’a au moins rendu circonspect dans mes dénonciations. Mais il est évident qu’il ne saurait être nécessaire d’être ceci ou cela pour refuser l’antisémitisme ou n’importe quelle autre haine. Le phénomène « d’intrication » décrit plus haut a en réalité vocation à s’étendre à l’humanité entière. C’est le sens profond que je donne à la phrase de Térence : « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger. »

LIRE AUSSI > Quand les LGBT étaient laïques…

SOUTENEZ LE DDV >> ABONNEZ-VOUS À L’UNIVERSALISME

Achat au numéro : 9,90 euros

Abonnement d’un an : 34,90 euros