Propos recueillis par Mikaël Faujour, journaliste

Qu’est-ce qui a motivé la conception de ce livre et qui sont les contributeurs ?

Ce livre a été rendu nécessaire par la force des choses. La théorie décoloniale a connu un tel engouement dans les universités latino-américaines ces dernières années qu’il était devenu nécessaire d’y apporter un contrepoint critique. Le livre vient d’une initiative personnelle, avec la collègue qui codirige l’ouvrage, Gaya Makaran. Mais, très rapidement, nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas seuls et que nos inquiétudes vis-à-vis de cette mode intellectuelle étaient partagées par d’autres. C’est pour cela que les personnes qui écrivent les chapitres du livre proviennent d’horizons très divers, autant sur le plan géographique (avec neuf pays représentés) que professionnel, entre champ universitaire et monde militant.

L’essai se divise en deux parties : la première, théorique, académique ; la seconde relayant les luttes de terrain. Pourquoi ?

Si la critique des théoriciens décoloniaux est bien une tâche nécessaire, nous ne voulions pas reproduire dans notre critique le même biais théoriciste que nous leur reprochons. La théorie décoloniale se caractérise, entre autres, par la grande abstraction de ses postulats, produit de ses prétentions philosophiques et épistémologiques, ce qui déconnecte ses ambitions émancipatoires du champ des luttes sociales. C’est pour remédier à ce problème que nous avons décidé d’accompagner la critique théorique d’une seconde partie, empirique, sur la base de cas concrets, non seulement pour montrer cette déconnexion, mais aussi le caractère parasitaire de la théorie décoloniale, voire sa dangerosité dans certains cas, par exemple quand elle nuit au féminisme.

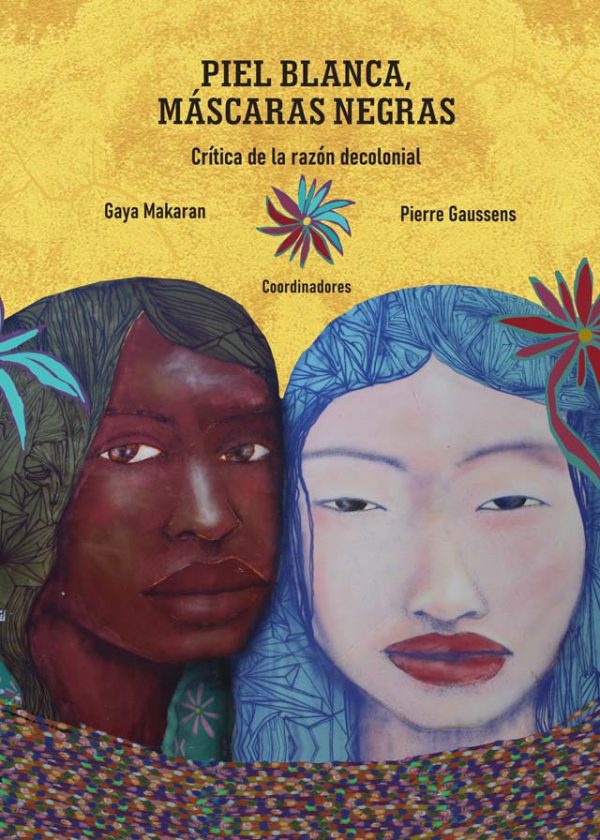

Le titre et l’introduction font explicitement référence à Frantz Fanon. En quoi estimez-vous que son œuvre contredit les décoloniaux, alors que certains d’entre eux s’y réfèrent explicitement ?

La théorie décoloniale s’appuie sur une redécouverte d’auteurs et d’ouvrages de la tradition anticoloniale qui est souvent opérée d’une façon contestable, parfois ouvertement révisionniste. C’est typiquement le cas avec Frantz Fanon, dont la pensée est récupérée, revue et détournée. La richesse de son œuvre et la complexité de ses idées sont dissoutes dans la théorie décoloniale. C’est ainsi que la dialectique de la colonisation disparaît dans un antagonisme binaire entre métropole et colonies, entre mondes « blanc » et « non blanc », que la métaphore de la couleur de peau devient réalité, que l’homme noir supplante le communiste, que la lutte des classes se mue en choc des civilisations et l’exploitation en racisme, abandonnant de la sorte ce qui fait la puissance de l’œuvre de Fanon : son profond humanisme, son internationalisme et son universalisme, n’en déplaise à ses promoteurs.

Il a été reproché à l’essai de se focaliser sur Ramón Grosfoguel et Walter Mignolo, deux figures éminentes des études décoloniales, et d’oublier d’autres théoriciens. Pourquoi ces penseurs sont-ils plus au centre de l’attention des contributeurs ? N’avez-vous pas fait fi de la diversité des courants et des penseurs ?

Il existe plusieurs raisons à cela. Walter Mignolo et Ramón Grosfoguel sont aujourd’hui les deux figures les plus controversées des études décoloniales latino-américaines, ce qui attire forcément les critiques. Mais il y a aussi des raisons beaucoup plus terre à terre, liées aux vicissitudes de tout ouvrage collectif : certains contributeurs n’ont finalement pas pu participer, alors que d’autres chapitres initialement prévus, qui portaient sur d’autres auteurs, n’ont pas pu être publiés, ce qui a conduit de manière mécanique à une réduction de la critique et de sa portée. De toute façon, toute ambition d’exhaustivité aurait été vaine de notre part, étant donné les limitations matérielles de notre initiative. Néanmoins, la concentration de notre critique autour de certains auteurs ne signifie en aucun cas que nous ignorons la diversité croissante qui caractérise aujourd’hui la théorie décoloniale, résultat de multiples bifurcations, dérivations et controverses.

Rodrigo Castro Orellana, au sujet de ces penseurs, évoque une « inflation théorique ». Pourquoi conteste-t-il les notions clés de « différence coloniale », de « pensée frontalière » ou encore de « colonialité du pouvoir » ?

L’inflation théorique est liée au fait que ces catégories décoloniales ne représentent rien de nouveau en soi, mais qu’elles sont présentées comme novatrices par leurs auteurs, via une stratégie de rupture assez rudimentaire qui ignore, délibérément ou non, des concepts et des débats intellectuels préexistants. C’est le cas, par exemple, du concept de « colonialisme interne », développé par deux sociologues mexicains marxistes – Pablo González Casanova et Rodolfo Stavenhagen – dans les années 1960, qui a connu depuis une longue tradition dans la pensée critique latino-américaine, et qui défend la même idée sur laquelle repose la « colonialité du pouvoir », mais qui est délibérément ignoré par la théorie décoloniale. Selon Aníbal Quijano – marxiste repenti –, le concept devient donc supposément « eurocentrique », pour que sa catégorie de « colonialité » n’ait pas à reconnaitre l’héritage de ses pairs. Il en va de même pour les autres notions.

Plusieurs textes s’efforcent de montrer que la dénonciation de l’essentialisme – négatif, raciste – par les études décoloniales… se retourne en un autre essentialisme symétrique : une pensée « occidentale » monolithique (incluant aussi bien le marxisme que le libéralisme…), qui représenterait un mal fondamental, est opposée aux « épistémés opprimées » des peuples « originaires » ou indigènes qui seraient « purs ». Est-ce la figure du « bon sauvage » qui réapparaît une fois la logique poussée à son terme ? Et quelles en sont les conséquences ?

Une fois poussée la logique décoloniale à son terme, c’est effectivement la figure rousseauiste du « bon sauvage » qui réapparaît d’une façon tout à fait paradoxale. Les conséquences sont funestes, car cela conduit à enfermer une fois de plus les peuples originaires, indigènes et afro-descendants dans une bulle qui renvoie à une pureté originelle fantasmée, non « contaminée » (par l’Occident, les « blancs » etc.), ce qui condamne ces peuples à une condition prémoderne et ferait d’eux des fossiles vivants. Cela se traduit également par une défense des « épistémés opprimées » qui oscille entre misérabilisme philanthropique et exaltation millénariste, pour paraphraser Pierre Bourdieu.

L’ouvrage soulève un paradoxe : ceux-là même qui prétendent parler pour les subalternes sans voix, opprimés… semblent ne pas les connaître. Pouvez-vous expliquer le concept de « ventriloquisme » employé dans l’ouvrage ?

Le problème de la ventriloquie politique, concept que nous reprenons de l’anthropologue équatorien Andrés Guerrero, n’est pas non plus nouveau. Ça a été le problème historique des partis communistes et de libération nationale au XXe siècle. De même que les cadres du parti et les intellectuels petits-bourgeois parlaient au nom des ouvriers et des paysans, aujourd’hui les théoriciens décoloniaux prétendent incarner une nouvelle avant-garde en représentation des peuples opprimés des ex-colonies. Dans le cas latino-américain, ce serait oublier qu’il s’agit pour la plupart de chercheurs confortablement installés dans des universités aux États-Unis, qui ont peu ou pas de contact et de travail de terrain avec les peuples indigènes et afro-descendants, ne connaissent pas la vie en communauté, ni ne parlent leurs langues.

Rodrigo Castro Orellana dénonce la nature « réactionnaire » de la « perspective décoloniale » et Jeff Browitt une « vision culturaliste du monde qui oppose les blocs civilisationnels entre eux ». Pouvez-vous expliciter ?

La théorie décoloniale repose sur une vision du monde profondément culturaliste, dans laquelle la « race » est le facteur principal. En ce sens, elle finit paradoxalement par rejoindre la thèse du « choc des civilisations » de Samuel Huntington, en concevant le monde à partir d’une opposition fondamentale entre des grands blocs culturels hypostasiés, l’Occident ou l’Europe d’un côté, l’Amérique latine, l’islam ou l’Afrique de l’autre. C’est pour cette raison que nous parlons d’une perspective réactionnaire, qui enferme les peuples dans des identités figées et confrontées entre elles. Cette vision des choses est extrêmement dangereuse parce qu’elle nie la complexité du monde, en réduisant tout à des questions identitaires et culturelles, et qu’il est nécessaire de se rappeler, en outre, que faire de la « race » le moteur de l’Histoire est le propre de l’idéologie nazie.

Les contributions de la seconde partie de l’ouvrage montrent la difficile traduction des théories sur le terrain, non pour les rejeter en bloc, mais pour les dialectiser, en retirer les apports critiques positifs en les articulant à des luttes sociales. En quoi ces théories peinent-elles à se traduire dans la pratique militante ?

La théorie décoloniale simplifie trop de choses, un peu à l’image d’un film hollywoodien. Alors, quand elle se traduit sur un plan politique et militant, elle se confronte forcément à la complexité des conflits, des luttes et des enjeux, lesquels ne peuvent se résumer à un simple combat entre « bons » et « méchants ». Cette théorie a cependant réussi à pénétrer certains mouvements, dans les organisations étudiantes, antiracistes et féministes en particulier, avec des conséquences non négligeables qui contribuent à la fragmentation de ces mouvements, en introduisant des différences entre leurs membres et en alimentant des logiques sectaires, sur la base de la couleur de peau, des origines culturelles ou de la religion.

Certains théoriciens éminents (Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel…) ont défendu des États bolivariens favorables à leurs théories mais qui poursuivent une politique extractiviste et de mégaprojets (autoroutes, barrages…) dans la continuité de celles des dictatures militaires et du néolibéralisme, nuisant dans les faits aux indigènes. En quoi le rapport à l’État – et même à l’étatisme – de ces penseurs pose-t-il problème ?

Le culturalisme de la théorie décoloniale provoque une cécité vis-à-vis d’autres questions, comme celles proprement politiques, autour de l’État. Cela a pour conséquence une certaine naïveté politique, ainsi que des controverses internes par rapport à la position à adopter face aux gouvernements de gauche, comme ceux d’Evo Morales ou de Nicolás Maduro. Même si certains se sont opposés à ces régimes, la majorité des théoriciens décoloniaux se sont rangés du côté de ces derniers, d’une façon tout à fait intéressée, les défendant bec et ongles malgré les évidentes contradictions des politiques économiques menées, qui n’ont fait qu’approfondir l’extraction des ressources naturelles et l’exploitation des territoires des peuples indigènes.

Avec les exemples du Chiapas et du Rojava, Raúl Zibechi montre en quoi ces expériences rejoignent certaines critiques décoloniales, mais aussi les dépassent ou les contredisent. Un des enjeux du livre ne tient-il pas à opposer un réformisme d’État aveugle attribué aux décoloniaux à un projet d’autonomie s’inscrivant dans les traditions anarchistes ?

Les cas concrets présentés dans la deuxième partie du livre servent de contraste empirique à la théorie décoloniale. Ce qu’ils montrent, ce n’est pas seulement son penchant réformiste, mais aussi et surtout, ses contradictions avec les luttes concrètes des peuples au nom desquels parlent les théoriciens décoloniaux, en tant que processus dont la complexité conjugue l’anticolonialisme avec d’autres traditions révolutionnaires – dont l’anarchisme fait partie –, telles que le féminisme, l’écologisme, le marxisme ou l’indianisme. En ce sens, l’intersectionnalité de ces luttes dépasse et contredit le binarisme fondamental sur lequel repose la théorie décoloniale.

En quoi l’indigénisme de certains théoriciens décoloniaux s’oppose-t-il aux luttes féministes et se retourne-t-il contre les femmes ?

Deux chapitres parlent du danger que la théorie décoloniale peut représenter pour les luttes féministes. Dans le cas espagnol, la logique décoloniale a introduit une rupture qui distingue les femmes « blanches » privilégiées des autres, arabes, noires ou musulmanes, doublement opprimées en raison de leur genre, mais aussi de leur culture. Cette cassure a contribué à miner la solidarité interne au mouvement de grève, tout en générant des dynamiques sectaires. Dans le cas bolivien, l’indianisme naïf de la théorie décoloniale tend à omettre ou à minimiser les rapports de domination machiste à l’intérieur des peuples originaires, ce qui a pour conséquence de condamner les femmes indigènes à la reproduction du patriarcat.

En quoi consiste cet autre paradoxe, soulevé par le texte d’Inés Gutiérrez Cueli, Pilar García Navarro et Ángeles Ramírez Fernández, selon lequel les décoloniaux, s’affirmant comme opposants au néolibéralisme, seraient porteurs d’une conception individualiste du sujet, tout à fait néolibérale ?

En tant que représentants d’une nouvelle avant-garde, les militants décoloniaux pensent et pratiquent un antiracisme à la fois individualiste et élitiste. C’est à chacun de se rendre compte par soi-même du privilège « blanc » en se déconstruisant, c’est-à-dire en lisant la théorie décoloniale. Un peu comme sur le mode du « développement personnel », il s’agit de se former comme auto-entrepreneur de la décolonisation. Cette conception du militantisme va à l’encontre des dynamiques de lutte en tant qu’espaces d’apprentissage collectif. D’un autre côté, seuls les décoloniaux seraient légitimes pour parler au nom des « racisés », tout en prêchant la bonne parole antiraciste. En quelque sorte, ce sont les évangélistes d’une nouvelle prophétie révolutionnaire, qui passe par le salut individuel des « damnés de la terre ».