Propos recueillis par Alain Barbanel, journaliste

(Entretien paru dans Le DDV n°683, juin 2021)

D’où vous est venue cette idée de combattre le jihadisme par l’humour au théâtre ?

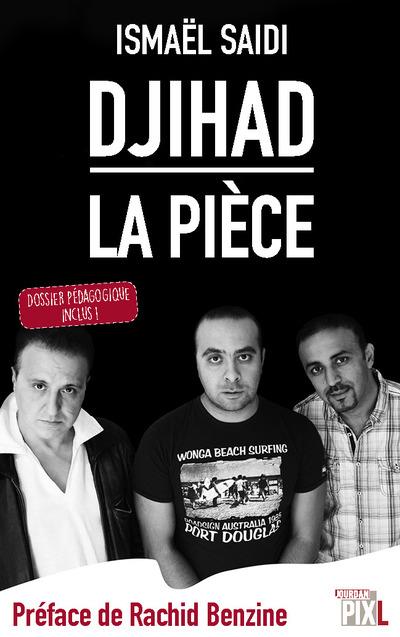

C’est un risque que vous preniez avec cette pièce que vous avez intitulée Djihad ? J’ai commencé à écrire pour la télé et le cinéma il y a seize ans et ma première pièce date de 2010. Mon premier grand succès a été Djihad en 2014. À l’origine de cette création, j’ai eu un déclic en voyant sur Facebook un copain qui était avec moi en classe quand j’avais 16 ans et qui était parti en Syrie. On le voyait avec une kalachnikov et un drapeau de Daech derrière lui ! Ce n’était pas encore interdit à l’époque. Je me suis demandé pourquoi un gars qui était avec moi à Bruxelles était parti là-bas. Qu’est-ce qui n’avait pas marché ? Pourquoi en étions-nous arrivés là ? Au même moment, je fouille sur Internet et je tombe sur une vidéo de Marine Le Pen à qui on demandait ce qu’elle pensait de ces jeunes qui quittaient la France pour aller au Levant. C’était avant les attentats et le terrorisme. Elle a répondu que cela ne lui posait aucun problème qu’ils partent à condition qu’ils ne reviennent pas…

Finalement rien n’avait changé depuis votre adolescence…

Non, les années étaient passées et on était dans le même climat de rejet de part et d’autre. Cela m’a renvoyé à son père, Jean-Marie Le Pen, qui disait vouloir nous renvoyer chez nous et qui me faisait peur quand j’étais gamin, alors que chez moi, c’était la Belgique ! Elle disait la même chose que son père malgré un changement sur la forme. Cela m’a ramené à mon adolescence. Rien n’avait changé. J’ai écrit une histoire qui raconte mon adolescence, avec à l’époque des jeunes de quartier qui partaient combattre en Afghanistan. Trois semaines après la création de Djihad éclatent les attentats. D’un seul coup, cette pièce s’est trouvée sous les projecteurs alors qu’on n’en parlait presque pas avant. Elle allait devenir un succès international, avec aujourd’hui un texte qui rentre dans les programmes scolaires !

Vous aviez anticipé la situation actuelle ?

Je suis plutôt dans le passé, puisque je décris une situation que j’ai connue gamin. Si on en est encore là, il faudrait se poser des questions. Pourquoi certains jeunes ne se sentent-ils pas français ? On a raté quelque chose… Djihad raconte cette situation et exprime cette rupture identitaire. Je pointe du doigt bien sûr le racisme, les ghettos, mais aussi la responsabilité des musulmans, et sans faire semblant ! J’ai trois personnages qui incarnent chacun une situation : le racisme avec la mère de Réda qui refuse que son fils épouse une non-musulmane, l’antisémitisme qui existe chez les musulmans avec Ben, un fan d’Elvis Presley, qui fait le pèlerinage jusqu’à Greensland et qui découvre avec effroi qu’il s’appelle Elvis Aaron, pensant qu’il est juif alors qu’il est protestant, et le dogmatisme idiot qui vous impose des interdits inutiles avec Ismaël passionné de mangas et de dessins mais à qui l’on dit que l’islam interdit de dessiner. La pièce dit que ces jeunes ont été conditionnés par leur milieu familial et qu’ils finissent par se retrouver sur la route du jihad. Aucune pièce ne l’avait exprimé de cette façon sur scène.

Comment êtes-vous perçu dans les milieux religieux ?

Un jour, je jouais devant un parterre d’imams, que je cible beaucoup dans ma pièce pour bien les avoir connus. L’un d’entre eux vient vers moi et me dit : « Oui, c’est vrai tout ce que tu dis, mais on ne doit pas laver notre linge sale en public. » Le jeune public, c’est le contraire, il aime qu’on le lave en public… Ce qui tue une deuxième fois, comme l’inceste dans une famille, c’est l’omerta ! Pour sortir de la survictimisation, il faut pouvoir se parler, expliquer, dire les choses, même et surtout si ce n’est pas « correct ». Juste la vérité. Ces jeunes souffrent, de ne pas sortir, s’amuser, aimer, assumer leur homosexualité aussi car dans certains quartiers c’est se condamner. Il faut briser le silence et les tabous.

Vous jouez aussi Djihad dans les prisons avant d’avoir un débat sur la pièce avec les détenus. Est-ce que votre expérience de policier vous a aidé dans cette approche ?

C’est surtout mon parcours dans un quartier qui m’a aidé. Les prisons, ce sont les mêmes codes, les mêmes lois que dans les quartiers. J’ai vécu dans un quartier ghetto et je n’en tire ni fierté ni honte. Je ne suis pas non plus du genre à l’afficher comme un label. Quand je me rends un jour dans la prison de Valence, j’apprends qu’elle a connu une mutinerie la veille et je me retrouve enfermé avec une douzaine de détenus condamnés pour actes de terrorisme ou apologie… L’un d’eux m’agresse en me traitant de mécréant et en me reprochant de vouloir « leur plaire et leur ressembler ! » Cela me renvoie à nouveau à mon enfance : C’est qui eux ? À qui je veux ressembler ? Qui sont ces méchants ? En Belgique, c’était le « Belge de souche », en France, le « Français de souche » ? C’est quoi cette haine ? Et cette question lancinante : comment a-t-on créé des ennemis invisibles ? J’ai vu dans son regard, en lui parlant, une fissure, quelque chose qui ne le fera peut-être pas changer mais au moins s’interroger… Je constate que, dans une grande majorité de cas, la posture l’emporte sur la réalité et l’on cherche à exister par la différence sinon on a l’impression de n’être rien. Comme les militants « racisés » qui sont dans une posture victimaire au point de développer des idées racistes ! Je fais partie d’une génération qui s’est battue toute sa vie pour rester invisible, faire partie du package… Certains apparemment regrettent d’avoir perdu leur statut de victime et retournent vers la spécificité !

La politique est-elle responsable de cette situation ?

Je suis un cobaye de la gauche, ou un client sans service après-vente ! J’ai passé ma vie entre la condescendance de la gauche et le dédain de la droite. Quand la gauche a perdu ses prolos, elle s’est rabattue sur les immigrés et c’était commode… Le problème est que le pauvre s’embourgeoise, l’immigré finit par se naturaliser, accède aux études, à un travail, alors comment recruter ? Le nouveau prolo, c’est maintenant le musulman victime. Cette victimisation, je l’ai toujours connue. Quand on vous range avec un statut de victime, vous êtes redevable et vous apportez votre voix aux élections. C’est pratique et ça marche ! Au minimum, s’ils ne peuvent pas voter, ils colleront une affiche pour vous. Je refuse que mes enfants soient ces cobayes qu’on cherche à instrumentaliser. Il faut sortir de cette matrice et s’extirper de cette caverne de Platon ! Moi, en tant qu’artiste, j’ai le privilège de le dire, de le jouer sur scène et je profite de cet espace. Je pense que ce serait lâche de ne pas le faire.

Vous écrivez : « J’ai toujours pensé que notre identité était un genre de lasagnes, formées de plusieurs couches. Comme les lasagnes, pour devenir ce que nous sommes. » Que signifie cette comparaison culinaire ?

C’est une image que j’utilise avec les jeunes qui ne se sentent pas français quand ils sont de confession musulmane. Je leur dis que je suis Belge, d’origine marocaine, de confession musulmane, de culture judéo-chrétienne et laïque. Pour fabriquer des lasagnes, on a mélangé des ingrédients qui n’auraient jamais dû être mélangés au départ : du lait, de la viande, de la farine… Et pourtant, au final, c’est bon ! C’est une image qui parle quand j’interviens dans des classes ! Et quand je leur pose la question, après ma comparaison avec les lasagnes, de savoir qui ils sont, ils finissent par me dire qu’ils sont français d’abord, puis ils déclinent leurs origines. C’est plutôt positif ! Moi-même, quand je suis retourné au Maroc, mon pays d’origine, pour tourner une série, je n’ai jamais été aussi malheureux ! La Belgique me manquait, même sa pluie…

Pensez-vous que la culture, dans votre cas, est un vecteur qui permet de faire écho à ses propres questionnements sur son identité en renvoyant à des valeurs universalistes ?

La culture, ça rassemble, et l’humour encore plus ! J’ai ce souvenir : quand on regardait en famille les films avec Louis de Funès, on riait tous et ça nous réunissait. Je pense que la culture est la meilleure arme qui existe pour défendre des valeurs universelles. Le théâtre, la littérature, le cinéma, les arts plastiques… je reprendrai ma comparaison avec les lasagnes pour définir l’universalisme : un mélange d’ingrédients qui aboutissent à un plat délicieux…

Quels messages cherchez-vous à faire passer auprès de tous ces jeunes de quartiers que vous rencontrez après vos spectacles ?

D’abord, il faut les écouter, les faire parler et vous vous rendez compte qu’ils sont souvent beaucoup plus intéressants que les adultes. Je pense que le personnel politique n’est pas assez proche des jeunes, avec des préjugés, alors qu’ils en savent beaucoup plus qu’ils ne le croient. Quand je joue dans certains coins reculés de France, beaucoup me disent qu’on ne les écoute pas, et qu’on parle uniquement des « jeunes de banlieue », comme si toute la jeunesse vivait en banlieue et posait problème. Il faut s’intéresser aussi à ceux qui ne font pas de bruit et qui ont des choses à dire.

En évoquant les attentats de Charlie Hebdo, vous dites que Cabu, qui a bercé votre jeunesse, a été tué pour une blague… C’est un argument qui est compris dans les quartiers ?

Sous le coup de l’émotion après les attentats, on a créé deux camps : on était Charlie ou on ne l’était pas. Les jeunes n’ont pas compris. Ne pas être Charlie, cela voulait-il dire qu’ils étaient radicaux et jihadistes ? D’où une nouvelle fracture, une scission qui s’est accentuée. C’est vrai, il est souvent difficile d’entendre des gamins dire : « Ils l’ont bien mérité, ils l’ont cherché. » Même chose pour Samuel Paty. C’est éprouvant, mais la fiction m’aide sans doute à me protéger. J’entame le dialogue et le climat change. Et j’ai des résultats dans les écoles où certains gamins me disent à la fin de nos discussions : « Finalement, vous avez raison, ils ont le droit de dessiner ce qu’ils veulent à Charlie ! » Je ne vous cache pas que le soir, je suis rincé mais satisfait !

À vous lire et à vous écouter, l’identité culturelle que vous portez est tout à fait compatible avec les valeurs de la République. Diriez-vous que vous êtes à l’aise en France comme musulman laïque ?

Mais tous les Français musulmans sont déjà laïques même s’ils ne le savent pas, car l’idée qu’être laïque, c’est être athée est encore dans beaucoup d’esprits. D’où la confusion et un travail d’éducation nécessaire. Au lieu de voir la laïcité comme le bouclier qui protège toutes les religions, certains l’identifient à un glaive qui attaque une religion en particulier. Je donne souvent un exemple à mes jeunes : dans mon pays, au Maroc, si vous mangez un sandwich pendant le ramadan, vous risquez d’aller en prison, parce que l’État est musulman. Ils n’y croient pas et souvent ça les calme ! La laïcité, c’est un droit qui nous protège, et non une idéologie. Franchement, la plupart des jeunes que je rencontre ne supporteraient pas de voir leur liberté brimée par un État religieux pratiquant la charia. Le dialogue est le vaccin qui peut guérir ce virus qu’est l’islamisme.

Vous êtes belge, qu’est-ce que vous avez appris de la France ?

Comme Averroès, je me définis comme un Européen musulman. J’explique souvent à mes jeunes que l’islam est présent en Europe depuis le VIIIe siècle. Ce n’est pas la religion des immigrés comme le prétend le Rassemblement national qui devrait réviser son histoire. Je dis souvent qu’en France, pour chaque Dreyfus, il y a eu un Zola ! C’est ce qui fait la beauté de ce pays ! Et je considère que la laïcité est le plus beau cadeau que la France ait pu donner à l’humanité. Personne ne peut vous empêcher de prier ou de ne pas prier, de manger ou non du porc, personne ne peut vous interdire d’être musulman… Alors oui, un Français musulman a de quoi dire qu’il est heureux en France.

« Beaucoup parlent, analysent, théorisent. Depuis cinq ans, je sillonne la France pour rencontrer les jeunes. Voici le récit de mes rencontres. »

D’un style alerte et non dépourvu d’humour, Ismaël Saidi raconte les rencontres avec les spectateurs, souvent jeunes issus de la diversité, qu’il provoque à la fin de sa pièce Djihad. Inlassablement, il combat les préjugés et la tentation du radicalisme, lors de débats souvent houleux et parfois difficiles, à force de pédagogie, d’échanges et d’écoute. Cette compilation de témoignages à bâtons rompus donne le ton de cet artiste au parcours singulier et aux multiples facettes. Autant de questionnements sans complaisance qui interpellent une société en quête de sens et d’humanisme.

Djihad

Créée en 2014, juste avant l’attentat contre Charlie Hebdo, Djihad est devenu un véritable phénomène médiatique reconnu par les autorités avec, à la clé, un label d’intérêt public. Cette pièce, traitée sous une forme tragicomique, met en scène trois jeunes hommes partis rejoindre l’État islamique en Syrie. Ils sont très vite emportés par les doutes et les désillusions qu’ils expriment chacun au travers leur propre conflit identitaire. Djihad a conquis près de 900 000 spectateurs dont la moitié sont des adolescents. Ismaël Saidi a choisi de continuer à jouer avec sa troupe en streaming afin de rencontrer son public malgré la fermeture des salles.