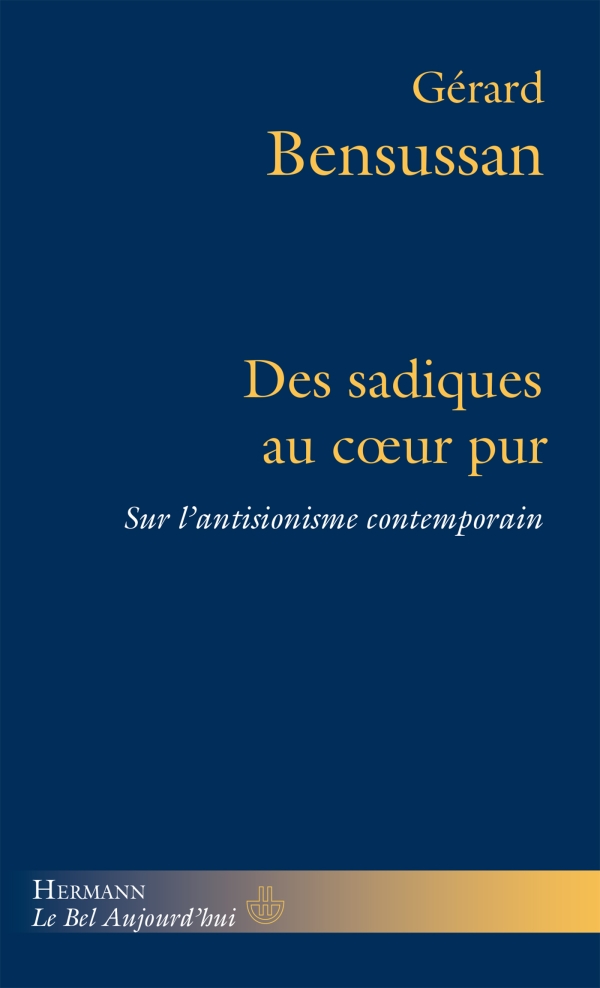

Alain David, philosophe

Disons-le d’emblée : ce livre de 165 pages est un très grand et très beau livre. Il est cela déjà parce qu’il ne fait pas que mentionner l’actualité mais la sollicite dans ce qu’elle a de plus profond, de plus universel. L’antisionisme est son sujet, mais pas simplement. Il y va dans ce livre de la manière dont nous concevons notre époque et son histoire, dont nous concevons nos savoirs, dont nous nous représentons ce que nous sommes, tout cela emblématisé par le choc d’un événement, le 7-Octobre, par rapport à quoi il y a un avant et un après. Néanmoins ne faudrait-il pas dire la même chose de quantité d’autres événements de ces dernières années ? Le 24 février 2022 et l’épouvante des sirènes qui retentissent à Kiev ; ou Donald Trump à la Maison Blanche ; ou encore le psychodrame politique français, tellement dérisoire, mais qui, comme dans Beckett fait admettre cet abandon de l’espérance annoncé au chant 3 de la Divine comédie de Dante.

Au milieu du maelström de « tout ce qui arrive », la date du 7-Octobre ne serait-elle dès lors qu’un épisode parmi d’autres ? Le livre de Gérard Bensussan nous convainc du contraire, et pour cela il en appelle très vite (p. 32) à un mot-clé de Derrida, la « différance ». Pour ne pas entrer dans une longue explication, juste une citation afin de mieux entendre ce qui est en cause : « la différance comme règle de lecture et d’interprétation s’ouvre à l’altérité d’un sauvetage. Ce que je dis dans ce livre du sionisme, de l’antisionisme et des enjeux qu’ils projettent, est porté par le souci de faire la différance, d’à la fois repousser la non-différence et maintenir la différence au-delà des comparaisons. » (p. 33)

En passant par la philosophie

De là les « sadiques au cœur pur » : cette expression, empruntée à Sartre, n’entraîne pas comme on pourrait le croire sur les chemins de la psychologie, ce qui renverrait l’antisémitisme à la contingence de comportements déviants. Elle désigne, chez Sartre déjà, et dans la perspective de Bensussan, une méchanceté foncière, plus radicale que ce que seraient des comportements, ontologique si on peut dire (pour Sartre la « mauvaise foi » oblitérant avec la liberté la place vide de l’autre en moi) : « théologie » de la substitution, propose pour cela Bensussan – théologie dans la mesure où une théologie ferme un cadre, avec Dieu comme principe d’organisation, récusant ainsi la transcendance de l’Autre qu’elle ramène à la sécurité de l’entre-soi et de l’immanence.

Passer par Derrida, mais aussi par Levinas, mais encore par Sartre et par bien d’autres, cela n’est pas fait par hasard, n’est nullement accessoire et indifférent, mais ne confère cependant pas, et heureusement, au livre l’allure d’un traité philosophique illisible pour les non-initiés. Cet arrière-plan philosophique, pour discret qu’il soit, permet à l’analyse d’aller au plus profond, de se tourner vers tous les mots, toutes les situations, objets de savoirs authentiques ou seulement dérisoires, qui défraient la chronique, pour dire en quel sens, grevés d’altérité, ils modulent l’universel. Ainsi ce qui arrive au titre de la question juive, et aujourd’hui au titre du sionisme et de l’antisionisme, n’est pas seulement référé à l’histoire et à la politique, au judaïsme comme religion ou comme culture particulières, mais à ce qui affecte notre époque dans ce qu’elle a de plus risqué.

« Que tous les noms lui peuvent convenir »

L’expression que j’ai mentionnée de théologie de la substitution porte tout cela. De même, dit Bensussan, que le christianisme s’est pensé en substitution au judaïsme, on substitue à l’altérité un mot, des mots, toute sorte de mots qui disent chaque fois, dans des contextes différents, la tentation de se protéger – c’est-à-dire de sacraliser le présent. Cela fut vrai de l’Allemagne nazie et cela reste vrai dans toutes les occurrences qui pour réaliser cette substitution à l’élection vont accuser le judaïsme de trahison : trahison des Allemands, trahison de la patrie socialiste qui pour Staline est encore le fait des juifs. Mais aussi trahison de la Russie par l’Ukraine, coupable, en vertu d’un retournement littéralement insensé, de l’agression : coupable en réalité métaphysiquement de son judaïsme retourné en nazisme (Lavrov expliquant le nazisme de Zelensky par le « sang juif de Hitler »)

Antisémitisme et vérités alternatives. Je pense à deux vers de Valéry :

« Sa dent secrète est de moi si prochaine

Que tous les noms lui peuvent convenir. »

Parmi tous ces noms, celui de la Palestine, mot clé et fantasmatique, substitué au poids trop lourd de la Shoah, module également aujourd’hui le destin, en intitulant dit Bensussan « une nouvelle religion civile, le palestinisme, selon le mot de Taguieff » (p. 42) Dans le cadre de cette religion la substitution atteint son acmé, les Palestiniens devenant les véritables juifs, les juifs cessant d’être – ce qu’ils ont cependant été – les témoins absolus de la tragédie de la civilisation pour prendre la place des nazis. La scène de la substitution fait ainsi de la Palestine le nom fantasmatique de cette revisitation de l’horreur hitlérienne.

La substitution, à ce point extrême, est l’obscénité même. Par-delà la métaphore, Bensussan va trouver, en Jean Genêt, celui qui parce qu’il exprime sans retenue son antisémitisme jusqu’à en formuler la métaphysique, fait de l’obscénité le sens littéral et le plus profond de son œuvre, laquelle se déploie comme contamination généralisée, vérité littéraire dont les occurrences sont pénétrées d’obscénité : « le Mal se laissant contaminer par le Bien sur l’axe des enculés et des enculeurs » commente-t-il, dans le vocabulaire de Céline (p. 70) Obscénité foncière de l’antisémitisme, métaphysiquement constitutive de sa langue : ces remarques sur Genêt n’ouvrent-elles pas à une profonde réflexion, peut-être insuffisamment menée, et tragiquement illustrée le 7-Octobre, sur la contamination, la folie génocidaire, la proximité de l’obscénité, du viol, et de l’antisémitisme ?

Pour personne et pour tous

Un dernier mot pour conclure cette trop rapide recension. L’entreprise de Gérard Bensussan me semble en appeler, par-delà les situations particulières, le particularisme des « travaux et des jours », à un « universel difficile » (Jean-Claude Milner) : la généralité d’une impossible question juive, une question – je le dis avec Bensussan – qui est, dans sa plus grande équivoque, en tant que « travail de la différance », « pour personne et pour tous ».

Au titre de cette absence et de cette présence – cela vaut aussi d’être noté – parce qu’on ne sait que faire d’une souffrance actuelle, sauf à l’utiliser pour la trahir – mais mentionnée cependant par Bensussan à beaucoup de reprises, telle une obsession implicite de son livre – il y a la souffrance palestinienne.