Par Pierre-André Taguieff, philosophe, politiste et historien des idées, directeur de recherche au CNRS

(Article paru dans Le DDV n°681, décembre 2020)

Deux modèles d’intelligibilité du racisme contemporain, élaborés aux États-Unis l’un à la fin des années 1960, l’autre au cours des années 1970 et 1980, ont fortement contribué à renouveler les approches du racisme, mais aussi à ouvrir des chemins ne menant nulle part. Le premier est celui du « racisme institutionnel » (institutional racism), dit plus récemment « structurel » ou « systémique », le second celui du « racisme symbolique » (symbolic racism), dit « subtil » et « indirect », qui vise expressément à définir la spécificité du « nouveau racisme », le « new racism », dit encore « néo-racisme » ou « racisme moderne ».

Ces modèles d’intelligibilité articulent une visée scientifique, descriptive autant qu’explicative, portant sur l’objet « racisme », et un projet de réorientation de l’antiracisme, ordonné à l’objectif d’améliorer, en la rendant plus efficace, la lutte contre le racisme, supposée mal adaptée à son nouvel objet, à savoir des formes inédites de racisme observables dans des sociétés démocratiques dotées de législations antiracistes.

Ces deux modèles d’intelligibilité ont été construits en référence à certaines particularités de la société nord-américaine dans laquelle la « ligne de couleur » persiste sous des formes diverses, et ne sont pas directement transposables pour décrire ou expliquer des processus et des fonctionnements exclusionnaires ou discriminatoires au sein d’autres types de société, où la division entre noirs et blancs n’a pas l’importance sociale, politique et culturelle qu’elle continue d’avoir aux États-Unis. Mais ils peuvent nourrir et inspirer une réflexion théorique exigeante partant des problèmes spécifiques rencontrés, par exemple, en France et dans d’autres pays européens, en particulier face aux discriminations dont sont victimes les individus perçus à la fois comme « immigrés », seraient-ils naturalisés ou descendants de naturalisés, et comme d’origine extra-européenne. Quoi qu’il en soit, les usages de ces modèles d’intelligibilité doivent être contextualisés avec rigueur pour éviter d’engendrer les effets faussement éclairants d’une application et d’une transposition mécaniques.

Une dépsychologisation du racisme

En Europe, au cours des années 1980 et 1990, la dénonciation du « racisme institutionnel » apparaît de façon récurrente dans le discours antiraciste militant, en Grande-Bretagne puis en France. Parallèlement, de nombreux spécialistes en sciences sociales se mettent à recourir à la notion de « racisme institutionnel », qu’ils intègrent dans leur outillage conceptuel. Depuis, la notion est ordinairement sollicitée comme si elle relevait de l’évidence, alors qu’elle apparaît, au premier examen critique, comme hautement problématique. Un tel modèle théorique du racisme implique en effet un hyper-réductionnisme sociologique, un « sociologisme », ainsi caractérisé par Raymond Boudon : « L’individu étant le jouet des structures et des institutions, la seule question intéressante et pertinente est celle de savoir à qui profitent ces structures et ces institutions. » Certains répondent : les membres de la race dominante (les blancs), instaurateurs et profiteurs du « racisme systémique ». Non seulement, avec le sociologisme, « les réponses sont toujours connues d’avance », mais l’on est conduit à utiliser le « schéma explicatif familier que Karl Popper appelle la “théorie de la conspiration” ».

Le modèle du « racisme institutionnel » revient à dépsychologiser le phénomène complexe nommé « racisme », à mettre au compte du fonctionnement social tout ce qui, dans d’autres théorisations, était attribué à la nature humaine, aux dispositions des acteurs sociaux ou à certaines formes d’interactions sociales. Il remplit par ailleurs une fonction de critique sociale : si le racisme est engendré par le fonctionnement « normal » des sociétés occidentales modernes, alors la lutte contre le racisme implique de transformer radicalement l’ordre sociopolitique. L’utopie révolutionnaire constitue la conclusion logique, dans le champ de l’action dite antiraciste, de l’usage dogmatique, non contextualisé, dudit modèle théorique.

La formation du concept de « racisme institutionnel », aux États-Unis, à la fin des années 1960, s’est opérée sur le mode d’une réaction critique, voire polémique, contre la réduction psychopathologique du racisme, qui suppose elle-même la réduction cognitive du racisme à un préjugé irrationnel, affectant plus ou moins certains individus. Il y avait là une vision plutôt optimiste du racisme comme phénomène à la fois individuel et minoritaire, et identifiable comme attitude extrémiste.

Black Power

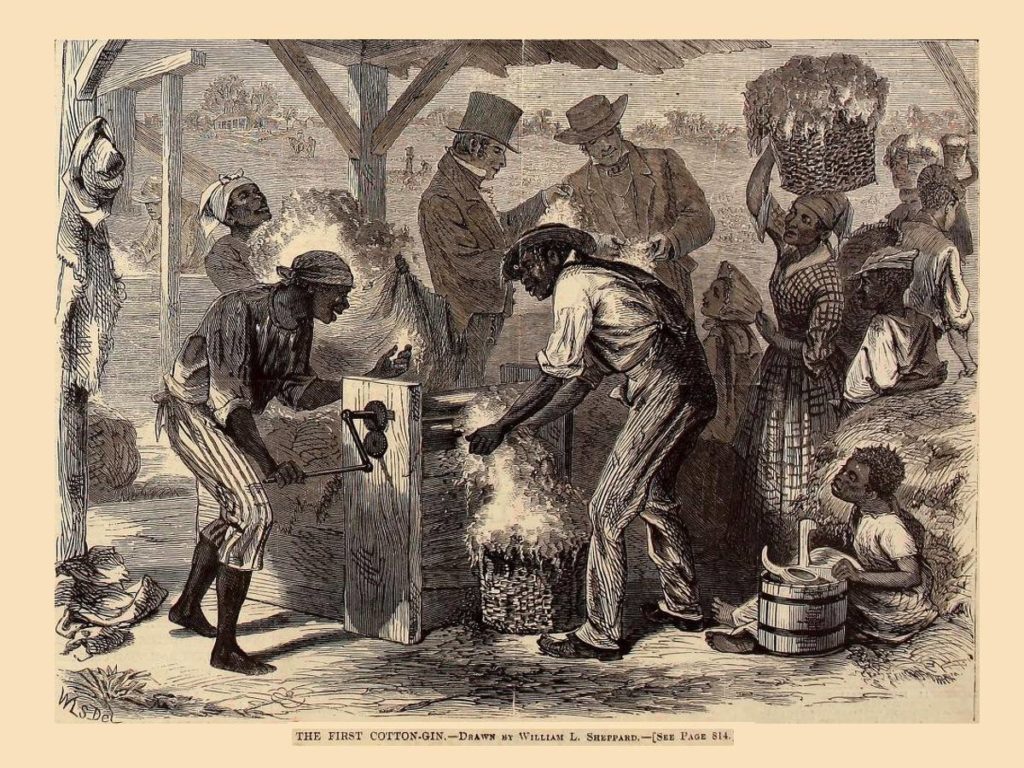

C’est en vue de rompre avec une telle vision du racisme que l’activiste Stokely Carmichael et l’universitaire Charles V. Hamilton lancent en 1967, dans leur livre militant titré Black Power (et sous-titré : « La politique de libération en Amérique »), l’expression « racisme institutionnel ». Elle est destinée à mettre clairement l’accent sur le caractère systématique (« systémique », dit-on plutôt aujourd’hui) ou structurel du racisme anti-noirs dans la société nord-américaine, en supposant qu’il est inscrit dans les normes culturelles, les institutions et les pratiques sociales « normales », qu’il dérive de l’organisation même de cette société. Il peut donc fonctionner socialement sans être intentionnel ni conscient. Au tout début de leur ouvrage, Carmichael et Hamilton donnent une définition du racisme, qui « fut une réalité quotidienne pour des millions de noirs pendant des siècles » : « Par “racisme”, nous entendons une politique fondée sans ambages sur des considérations de race, dans le but d’assujettir un groupe racial et de le maintenir sous tutelle. » Et d’ajouter : « Tel fut le comportement de ce pays [les États-Unis] envers l’homme noir. » Des rapports de domination sont donc au cœur du racisme, défini par rapport à l’expérience qu’en ont fait les noirs dans la société américaine. De là à caractériser le « pouvoir blanc » comme un pouvoir colonial, il n’y a qu’un pas : puisque les noirs, aux États-Unis, « forment une colonie », « il n’est pas dans l’intérêt du pouvoir colonial de les libérer ». Si les noirs sont des colonisés dans la « société blanche », alors « le racisme institutionnel a un autre nom : le colonialisme ».

Carmichael et Hamilton insistent en outre sur le caractère voilé ou caché (covert), indirect et socialement peu perceptible, du racisme institutionnel, par opposition à ce qu’ils nomment le « racisme individuel », expression désignant l’ensemble des actes de violence commis par des individus blancs contre des individus noirs, actes relevant donc du racisme ouvert ou déclaré (overt), socialement visible. Non nécessairement intentionnel et habituellement voilé, le racisme institutionnel s’avère plus difficile à reconnaître et à combattre que le racisme individuel, flagrant et souvent revendiqué. On peut même soutenir, comme le font Carmichael et Hamilton, que ce racisme socialement invisible ne peut être combattu efficacement, sauf à transformer radicalement le système social avec lequel il est censé se confondre. C’est pourquoi à la fin des années 1960, notamment après l’assassinat de Martin Luther King (4 avril 1968), les militants antiracistes afro-américains radicalisés le brandissent pour justifier leurs appels à la révolution, une « révolution noire » qui détruirait à la fois le « pouvoir blanc » et la « société blanche ».

Révolution

La reconnaissance d’un échec de l’antiracisme classique constitue donc une présupposition commune à la « théorie » du « racisme institutionnel » et à celle du « racisme symbolique », dont les problématiques respectives, les outils d’analyse et surtout les perspectives idéologico-politiques diffèrent grandement – comme la révolution diffère de l’éducation – en tant que méthodes d’action concurrentes prônées pour résoudre le problème du racisme. Quoi qu’il en soit, concernant l’école du « racisme institutionnel » première manière, on peut comprendre aisément que sa modélisation du « racisme blanc » était à même de renforcer la posture pessimiste au sein des milieux antiracistes, sauf à tout attendre d’une Révolution, à la fois rupture totale avec le passé et mode de rédemption. L’espérance utopique entrait en résonance avec l’imaginaire d’une époque marquée par le tiers-mondisme révolutionnaire et messianique, où à la figure du prolétariat tendaient à se substituer celles des « minorités » opprimées, incarnées notamment par certains groupes dits raciaux ou ethniques.

On doit souligner que le résultat d’une telle approche du racisme oblige à repenser de fond en comble l’antiracisme. Si en effet le racisme se confond avec le fonctionnement discriminatoire ordinaire de la société « blanche », s’il en exprime la normalité et non pas une dimension à la fois pathologique et marginale, il ne peut plus s’agir d’améliorer les relations interethniques au sein de celle-ci, mais soit de la détruire par une révolution, soit de s’en éloigner, de s’en séparer, de l’oublier en quelque manière – du moins pour ceux qui n’acceptent pas ce qu’ils pensent être l’ordre socioracial américain. D’où les deux stratégies prônées ou suivies par certains nationalistes afro-américains, convaincus qu’il n’y a rien à attendre de la « société blanche » : le séparatisme racial sur le sol étatsunien ou le « retour à l’Afrique », l’émigration volontaire.

Il s’agit là d’un tournant d’importance, dans l’analyse théorique du racisme comme dans les représentations de l’action antiraciste. La conclusion pratique de cette vision d’un racisme intrinsèque, c’est d’abord que le racisme ne peut être éliminé sans une transformation radicale de la société dans toutes ses composantes. C’est ensuite, et corrélativement, que la lutte contre le racisme tend à se confondre avec le processus révolutionnaire, et que la mobilisation antiraciste synthétise ou résume toutes les mobilisations sociopolitiques : le racisme explique tout (tout ce qui va mal et tout ce qui fait mal), et l’antiracisme se substitue à tout le reste, jouant ainsi le rôle d’une morale et d’une politique de substitution. Enfin, cette vision antiraciste du racisme, holiste ou fortement sociologisante (« la société est raciste »), occulte toute division sociale non réductible à l’opposition « blancs vs noirs » (ou « blancs vs personnes de couleur »), contribuant ainsi à la racialisation des rapports sociaux et des luttes intergroupales.

Rejet de l’inter-racialisme

Cet antiracisme radicalisé favorise le surgissement d’un contre-racisme, le racisme anti-blancs, légitimé par une conviction essentialiste (« les blancs sont racistes ») impliquant l’installation des noirs (ou des non-blancs) dans une posture victimaire – en tant que descendants d’esclaves ou de colonisés –, laquelle suscite des demandes de réparations, susceptibles de se traduire par des formes de « discrimination positive ». On peut y voir un effet pervers d’un tel antiracisme identitaire ou communautariste qui se confond avec la défense des intérêts des seuls Afro-Américains se définissant comme une communauté de victimes héréditaires.

Dès lors qu’on suppose, dans une perspective antiraciste, que le « racisme blanc » est inéliminable et que la « Révolution noire » n’est plus qu’un mythe désuet, le nationalisme noir séparatiste apparaît comme la seule voie possible. Toute orientation « inter-racialiste », présupposant les valeurs et les normes universalistes, est alors rejetée comme relevant d’une utopie abstraite et trompeuse, exprimant les intérêts de la « majorité blanche », occupée à préserver le « privilège blanc ».

Ira-t-on jusqu’à soutenir, comme le théoricien antiraciste extrémiste George Yancy (2018), qu’aux États-Unis les noirs sont « racialement marqués pour la mort » en raison du « racisme systémique » ? À supposer que tous les sujets présentent des stéréotypes défavorables aux noirs, est-ce à dire qu’ils sont tous également racistes ? La question demeure débattue, sauf par ceux qui, à l’instar de l’activiste Robin DiAngelo (2020), pensent que tout blanc est raciste jusqu’à preuve du contraire, une preuve jugée jamais totalement convaincante.

« Racisme institutionnalisé »

Il reste à esquisser une critique méthodologique du « racisme institutionnel » en tant que modèle d’intelligibilité susceptible d’être opératoire dans les recherches en sciences sociales. Allons à l’essentiel : la référence de ce concept est vague et globalisante. Elle comprend en effet toutes les exclusions, ségrégations ou discriminations, ainsi que tous les désavantages subis par les minorités ou les groupes déviants, voire toutes les formes de domination ou d’exploitation jugées injustes ou illégitimes. En outre, les usages explicatifs courants de l’expression « racisme institutionnel » pèchent par généralisation outrancière, comme le note le sociologue Michael Banton (1997) : on stigmatise par là des inégalités observables sans pour autant en déterminer les causes. Et l’on suppose trop vite résolu le problème de l’intentionnalité des comportements racistes : les intentions des acteurs individuels sont négligées par principe. La fonction causale est exclusivement attribuée à la structure sociale. L’illusion explicative enveloppe ainsi un usage à dominante polémique. Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est que le « racisme systémique » est mis à toutes les sauces scientifiques. Il est notamment traité comme un facteur causal dans certaines recherches de spécialistes des questions écologiques.

C’est pourquoi, si l’on veut sauver le modèle, il convient de le redéfinir de façon plus restrictive, et de désigner par l’expression « racisme institutionnalisé » les processus de routinisation bureaucratique des pratiques discriminatoires. Mais la question du « racisme sans racistes » reste posée (Bonilla-Silva, 2017). Bref, l’ambiguïté de la catégorie de « racisme institutionnel » est telle qu’elle ne saurait permettre une meilleure connaissance des phénomènes racistes. Si elle a contribué à favoriser et à entretenir la prise de conscience du racisme à l’œuvre dans une société démocratique supposée exemplaire, elle ne s’est pas transformée en outil de connaissance. Arme de la critique, instrument polémique, mais non pas mode d’objectivation de la réalité sociale.

« Hégémonie blanche »

En dépit de son flou conceptuel, la catégorie de « racisme institutionnel » revient périodiquement dans la littérature antiraciste savante comme dans la production journalistique habillée de rhétorique « scientifique », voire dans le discours juridique. C’est ainsi que le juge MacPherson, dans son rapport de février 1999 concernant l’enquête autour de la mort de Stephen Lawrence, jeune noir britannique assassiné à Londres dans la nuit du 22 avril 1993, a repris à son compte la notion de « racisme institutionnel » pour référer à des systèmes stables de discrimination à l’égard de « minorités ethniques », en postulant que les institutions, par leur fonctionnement discriminatoire, ne sont qu’un reflet d’une société intrinsèquement raciste. Dans son rapport, le juge MacPherson définit ce qu’il appelle le racisme institutionnel comme « l’échec collectif d’une institution à apporter un service approprié et professionnel à des citoyens en raison de leur couleur, de leur culture ou de leur origine ethnique ».

Au relatif optimisme des théoriciens de l’entrée dans une ère postraciale et/ou postraciste – impliquant l’affaiblissement du « racisme blanc » – a succédé le pessimisme profond des dénonciateurs du « racisme systémique » faisant de l’« hégémonie blanche » quelque chose comme un héritage aussi détestable que fatal. Le basculement peut être symbolisé par deux titres d’ouvrages publiés par des universitaires afro-américains, le premier publié en 1978 par le sociologue William Julius Wilson, qui annonçait le « déclin de la signification de la race » aux États-Unis, le second publié en 2008 par le philosophe George Yancy, soulignant au contraire la « persistance de la signification de la race ». Dès le début des années 1990, certains spécialistes du racisme ont fait l’hypothèse d’une persistance plus ou moins masquée ou marquée de la ségrégation raciale, après le démantèlement officiel des institutions racistes. Il en va ainsi du sociologue Douglas Massey, qui a exposé le résultat de ses travaux en 1993 dans un ouvrage co-signé avec Nancy Denton, American Apartheid, ou du politiste étatsunien Andrew Hacker qui, dans un ouvrage au titre provocateur paru en 1992 : Two Nations: Black and White, separate, Hostile, Unequal, soutient avec fermeté la thèse de la persistance de la ségrégation blancs/noirs aux États-Unis.

Dans les sciences sociales, la dénonciation du « mythe d’une société aveugle à la couleur [color-blind] » est devenue un lieu commun. La conclusion qu’on peut tirer de ces écrits relevant d’une nouvelle critique sociale prenant la « race » comme principal facteur explicatif, c’est que les États-Unis paraissent loin d’être devenus une société postraciale ou postethnique et que le règne du « privilège blanc » n’y a pas pris fin.

Larmes et pénitence

Le 1er juillet 2020, à l’occasion de la cérémonie virtuelle des Diana Awards, qui récompense des jeunes qui « œuvrent dans le monde pour faire changer les choses », le prince Harry, petit-fils de la reine Elisabeth d’Angleterre, leur a présenté ses excuses, se disant désolé que sa génération et les précédentes n’aient pas « fait assez pour réparer les torts du passé » : « Le racisme institutionnel n’a pas sa place dans nos sociétés mais il est toujours endémique. Les préjugés inconscients doivent être reconnus sans honte pour créer un monde meilleur pour vous tous. » Il y a là un indice du fait que la notion de racisme institutionnel, liée à une vision lacrymale et pénitentielle de l’histoire occidentale, fait désormais partie des évidences sollicitées par le discours antiraciste « mainstream » repris par les élites politiques et culturelles, alors même qu’elle est un outil de propagande utilisé par les mouvances décoloniales, indigénistes et pseudo-antiracistes qui fabriquent sous nos yeux, en France depuis le milieu des années 2000, un racisme anti-blancs qui risque de susciter en retour une vague raciste et xénophobe.