Par Isabelle de Mecquenem, professeure de philosophie à l’INSPE de l’Université de Reims Champagne-Ardenne

(Article paru dans Le DDV n°681, décembre 2020)

« Dans l’idée d’Université, il y a l’exigence de l’ouverture de tous les côtés, liée à la tâche de créer des relations sans limites pour s’approcher indirectement de l’Un du Tout », écrivait Karl Jaspers en 1946[1]. Si cette citation réaffirmant le modèle « gréco-germanique » d’une université à peine sortie des remugles du mythe aryen serait à commenter en tant que telle, nous en retiendrons surtout l’appel normatif émanant d’un philosophe qui, en l’occurrence, s’adressait en tant que président d’une université à ses professeurs et étudiants pour relancer, sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, le projet de « la recherche en commun de la vérité » qui définit l’université.

Il n’a pas échappé aux médias que le monde académique, qu’on n’osera qualifier de « français », puisque internationalisé par nature et cosmopolite par vocation, a été traversé de controverses véhémentes sur des sujets à haute charge polémique et idéologique comme le racisme et les discriminations. S’il ne s’agissait que de débats, de problèmes de société ou d’événements déclencheurs ayant choqué ou indigné l’opinion publique et trouvant leur écho dans la vie universitaire, il n’y aurait pas lieu d’y revenir, ni de s’en inquiéter. Tout au contraire, le milieu universitaire, par les ressources qu’il représente, serait coupable d’y rester indifférent, pour parodier des paroles publiques récentes.

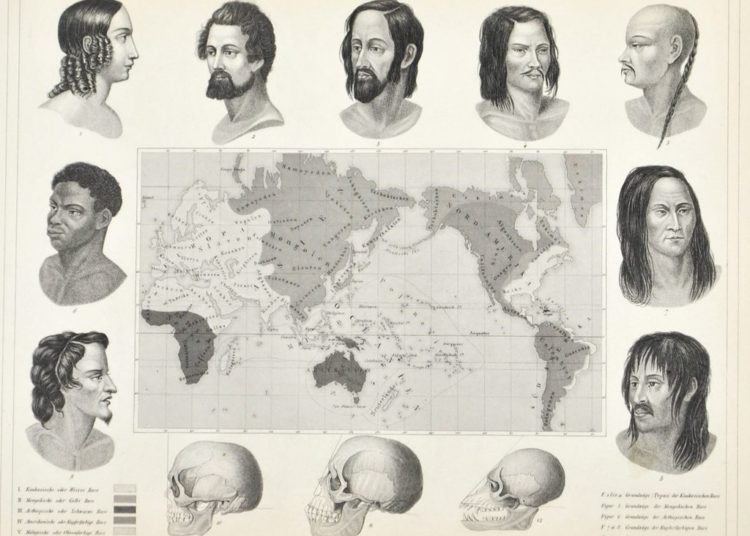

De l’idée de « race »…

Mais la tendance que nous voulons évoquer s’avère plus profonde, et partant plus préoccupante. Nous assistons en effet à une légitimation de l’idée de « race » par une génération d’universitaires qui s’en prévaut et ratifie cette notion litigieuse à travers son activité d’enseignement et de recherche au nom même de la scientificité dont l’université est la garante aux yeux des étudiants. L’effet disruptif notable de ce nouveau et sidérant discours académique, qui se veut critique des conceptions classiques de la société ou de l’humanité, ne semble pas encore bien appréhendé au sein même de l’université. Les progrès et l’influence des « théories critiques de la race » commencent à peine à être documentés. Cette émergence suscite pour le moment deux attitudes très tranchées : soit l’adhésion, soit le rejet par des académiques qui ne parviennent pas à la prendre au sérieux et en sous-estiment l’aspect délétère. En effet, ceux qui se trouvent à la fin de leur carrière aujourd’hui souscrivent plutôt à des valeurs humanistes et universalistes[2] alimentant tout au plus une petite guerre des dieux qui ne dépasse pas les frontières des crânes et des campus. Tout ce bruit peut paraître disproportionné et négligeable. Au demeurant, si la rupture se limitait au rejet d’une morale séculière épuisée, nous pourrions alors voir ce procès se déplacer sur le terrain d’une controverse pluridisciplinaire pertinente et espérer qu’elle suscite une réflexion sur les limites, les apories et les contradictions de l’universalisme dont les critiques multiples se sont par ailleurs accumulées. Bref, l’hypothèse de la « race », aussi provocatrice soit-elle, entrerait alors dans le cycle normal de la discussion savante au risque et péril d’en sortir doctement laminée, si les deux mondes parvenaient à se confronter intellectuellement, ce qui n’est encore pas le cas, sauf exception.

D’autant qu’il apparaît que l’actuelle poussée raciologique entraînant une partie du monde universitaire cherche aussi à atteindre de plein fouet le sens commun antiraciste, qui s’est longuement élaboré à travers la production normative de l’Unesco, qui était pourtant parvenue à disqualifier jusqu’à l’usage du mot race en le privant de toute significationscientifique, et à vulgariser cet acquis, que l’on pouvait donc croire définitif. L’adhésion à la réalité de « races » tant sur le plan biologique que culturel sous l’avatar des différences entre les peuples et de hiérarchie entre les civilisations, semblait passer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour un signe d’ignorance accablante ou de haute dangerosité politique. Le renversement de la rupture épistémologique aujourd’hui observable conduit donc à s’interroger a fortiori sur la consécration académique d’une « construction sociale » considérée depuis plusieurs décennies comme un préjugé criminogène.

Comment un mot « qui a perdu la raison » comme le qualifiait Maurice Tournier dans le revue Mots en 1992[3] peut-il ainsi servir sans ciller de titre, d’argument et de programme à un séminaire de l’année 2020-2021 à l’EHESS portant sur « l’histoire matérielle et comparée des sciences sociales » ? Est-ce par provocation ou esprit de sérieux, au contraire, que ce séminaire est crânement intitulé « De la race », s’appropriant une formulation qu’un racialiste lettré du XIXᵉ siècle aurait pu revendiquer, et créant ainsi de troublants effets de parodie dont on ne peut déterminer s’ils sont totalement intentionnels ? Citons un extrait de son argumentaire[4] : « Pour la cinquième année, le séminaire propose d’entreprendre une discussion de la catégorie de race, de sa conceptualisation différentielle selon les sciences sociales, les usages, son instrumentalisation, sa charge critique. Il entend conduire cette réflexion dans le cadre d’un projet politique de droits civiques au sein de l’université. La discussion est donc orientée, finalisée par une réflexion devant conduire à se mobiliser contre le racisme dans les sciences sociales et le racisme à l’université. »

…À un racisme systémique

À travers ces lignes éloquentes, il apparaît que la « catégorie de race », ainsi que ses rejetons « racisation » et « racisé.e.s » utilisés pour déceler des rapports de domination, ont été investis d’une valeur heuristique selon les règles de l’art, mais aussi prédictive, grâce à la grille de lecture du « racisme systémique » qui, comme son nom l’indique, est univoque, globale et surdéterminante et sature instantanément l’espace interprétatif. De l’énonciation à la dénonciation, nous constatons que s’articulent ici, en toute transparence et sous forme d’un circuit court, scientificité du discours et mobilisation militante. Ce qui s’avèrerait pleinement légitime dans le cas d’un engagement déclaré, interroge nécessairement en vue d’une discussion quiadopte, comme on peut le constater, le formalisme et les scrupules de la scientificité.

La coïncidence entre une ratification scientifique de la « race » en tant que « construction sociale » et des mobilisations antiracistes s’appropriant l’idée de racisme systémique est aussi attestée par la tribune engagée de la philosophe Magali Bessonne, publiée le 7 septembre dernier dans Le Monde, sous le titre « Antiracisme : la guerre des facs n’aura pas lieu ». On peut remarquer que ce titre à nouveau parodique est aussi formulé sur un ton péremptoire. Plus nettement encore, l’argumentation développée par l’universitaire souligne le caractère inéluctable et impérieux de la mise à l’agenda scientifique des questions raciales et du racisme systémique, comme si une force historique sous-tendait cette nécessité et faisait presque perdre à la réflexivité son caractère foncier de liberté. Une telle synchronisation permet de prendre conscience du rôle des élites académiques dans l’élaboration et le renouvellement du discours des milieux antiracistes actuels qui font parallèlement sécession avec les organisations historiques de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Et loin d’y voir un risque de confusion et de porosité, les théoriciens engagés du moment peuvent y lire une preuve de la pertinence et du surcroît de légitimité théorique des notions en vogue d’agentivité et d’empowerment.

Du gisement de significations non seulement hétérogènes mais surtout contradictoires charriées par le mot race lui-même, qui entremêle désormais perception, préjugé, fiction, catégorie et théorie, « tout-en-un » pourrait-on dire, et de ces controverses pourrait se dégager un véritable « concept interprétatif » au sens de Ronald Dworkin. Le philosophe américain du droit et de l’éthique avait en effet jugé nécessaire d’introduire la « sensibilité au contexte » dans les discussions abstraites de philosophie juridique et politique par le biais de ce type de concept, afin de pouvoir déterminer et clarifier sur quoi portent les accords et les dissensions avec le plus de précision possible. Or, formulée telle quelle, la question de « la race », sans guillemets éthiques, semble vouloir résister à toute approche véritablement critique par le ton assertorique de ceux qui l’abordent comme un postulat émancipateur voire révolutionnaire. S’il peut paraître difficile d’interpréter le retour de flammes idéologiques que le monde universitaire semble connaître au sujet de la « race », c’est que, comme l’écrivait Maurice Merleau-Ponty dans Les aventures de la dialectique (1954), en pleine époque d’ultra-bolchévisme intellectuel, « pour traiter les problèmes auxquels nous touchons ici, il faut une philosophie de l’histoire et de l’esprit ». Ce dont nous manquons en effet cruellement, et à bien d’autres titres.

[1] Karl Jaspers, De l’Université, éditions Parangon, 2008, p.81.

[2] Voir l’enquête d’Abel François et de Raul Magni-Berton Que pensent les penseurs ? Opinions des universitaires et des scientifiques français (PUG, 2015) qui a mis en évidence une homogénéité axiologique forte des universitaires autour de l’hostilité au marché et du rejet des croyances religieuses.

[3] https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1992_num_32_1_1723