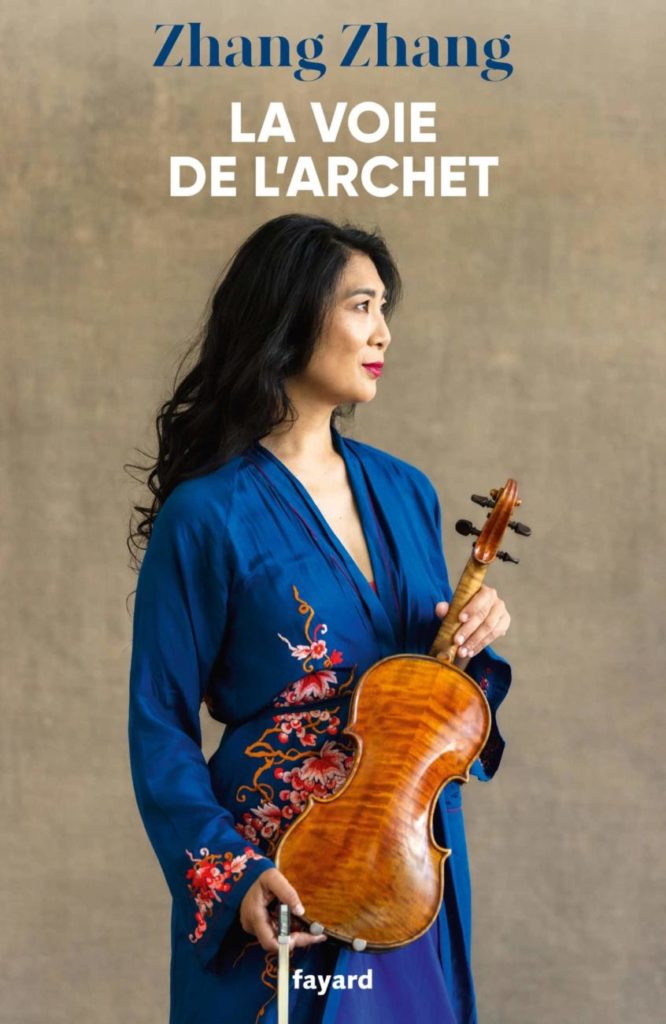

Propos recueillis par Emmanuel Debono

À quoi ressemblait la société chinoise lorsque vous êtes née ?

C’était le temps de la Révolution culturelle (1966-1976). À cette époque l’ensemble de la population était réparti en différentes catégories. Tous ceux qui ne faisaient pas partie de l’un des cinq groupes « rouges » étaient automatiquement rejetés dans l’un des cinq groupes « noirs », qui détenaient très peu de droits. Ils constituaient alors des cibles pour les groupes de catégorie supérieure, mais aussi des gardes rouges, ce mouvement auxiliaire du Parti communiste chinois, composé de lycéens et d’étudiants, qui accompagnait la révolution.

Ce qui comptait dans ce système, ce n’était pas ce que vous aviez personnellement fait, mais qui étaient vos grands-parents. L’analphabétisme et l’absence de propriété étaient des qualités appréciées, car elles témoignaient du fait d’avoir été d’honorables victimes du féodalisme, de l’impérialisme et du capitalisme. Les descendants de la noblesse, les industriels, les artistes, les lettrés et les bourgeois étaient, au mieux, considérés comme des dégénérés décadents, au pire, comme des réactionnaires, des exploiteurs, des ennemis de la nation qui ne méritent pas la liberté ni la vie. Au moment de ma naissance la population chinoise était divisée entre ceux qui appartenaient au camp du bien, et qui avaient toujours raison, et ceux du camp du mal, nés coupables.

Et qu’en était-il de votre ascendance ?

Mes grands-parents étaient des sociologues. Professeurs d’université, ils étaient très engagés dans la promotion du progrès social dans la société chinoise et y contribuaient concrètement. À l’arrivée de la révolution, en 1966, parce qu’ils avaient étudié dans des universités américaines, Yenching et Columbia, et parce qu’ils étaient chrétiens, ils ont été considérés comme des traîtres, des ennemis du peuple, et leurs descendants ont automatiquement hérité de cette étiquette.

Ma mère était devenue célèbre à l’âge de 14 ans, après le succès national de son premier film. Deux ans avant la révolution, elle était l’idole de millions de personnes, ayant joué le rôle d’une jeune résistante en temps de guerre civile dans un film réalisé par l’État pour célébrer le quinzième anniversaire de la République populaire de Chine. Mais rien de tout cela n’a compté au moment de la révolution, la contribution personnelle à la société n’ayant aucune importance ; ce qui comptait, c’était l’identité familiale.

Quelles en ont été les conséquences concrètes ?

Lorsque je suis née, ma mère était internée dans un camp de travail qui avait été créé pour rééduquer les artistes. 56 jours après ma naissance, elle a dû me laisser et retourner dans son camp. Mon père était quant à lui le premier violon de l’orchestre « modèle » de Madame Mao, constamment en tournée au service du peuple, y compris dans les pays communistes frères, en Europe de l’Est. Il n’était pas en mesure de s’occuper de moi. Heureusement pour moi, à ce moment-là, mes grands-parents ont été autorisés à rentrer à Pékin après trois ans de durs et dangereux travaux dans un camp du sud de la Chine créé pour briser les hauts intellectuels.

Au moment de ma naissance la population chinoise était divisée entre ceux qui appartenaient au camp du bien, et qui avaient toujours raison, et ceux du camp du mal, nés coupables.

Certains des meilleurs cerveaux et talents de la Chine ont été perdus à cette époque, au nom de la justice sociale. Les goulags étaient pour ceux qui avaient survécu à l’extrême violence de la purge du début de la révolution. En 1966, notre maison était la cible préférée des gardes rouges. Une fois, au cours d’une journée, onze bandes différentes sont venues saccager les livres, les meubles, le jardin et violenter mes grands-parents. Tout ce qui était élégant et beau provoquait leur rage. Si certains étaient à peine adolescents, beaucoup étaient déjà rompus à la violence et prenaient plaisir à humilier et à frapper des professeurs âgés qui n’avaient pas le droit de se défendre.

À l’âge de deux mois, j’ai été remise à mes grands-parents dans un panier, installée dans la cuisine de la maison familiale. C’était le seul espace qui nous était accordé car plusieurs familles prolétaires y avaient emménagé pendant notre bannissement. Ces nouveaux voisins avaient tous les droits, notamment celui de nous mépriser en raison de leur naissance prétendument supérieure. Dès ma naissance, j’étais déjà considérée comme une anti-révolutionnaire. Aujourd’hui quand mes détracteurs me traitent de « réactionnaire », ça me fait toujours rire !

Comment ce contexte a-t-il marqué votre jeunesse ?

Dans mon enfance, ma famille pouvait être décrite comme pauvre et célèbre. Mon père était à l’époque le violoniste le plus renommé de la Chine et ma mère une actrice célèbre, mais le logement officiel qui nous était attribué par l’État était cette pièce de neuf mètres carrés. En 1976, mon père a été dénoncé par ses collègues comme contre-révolutionnaire. Il a été arrêté devant moi et emprisonné illégalement par les acolytes de Madame Mao. Ce n’est que grâce à la chute de la Bande des Quatre, les dirigeants considérés comme les instigateurs de la Révolution culturelle, qu’il a été libéré. Après cela, il rêvait d’une vie hors de Chine. En 1981, au début de l’ouverture de la Chine, mes parents ont décidé de partir à la recherche d’une vie meilleure. L’État a compris qu’ils allaient partir pour toujours et il a exigé d’eux qu’ils choisissent un seul de leurs deux enfants pour les accompagner. Mon père étant un homme ambitieux et pragmatique, il m’a considérée comme plus utile, car je jouais déjà assez bien du violon, et que je pouvais servir de publicité vivante de sa pédagogie. Nous sommes partis sans mon petit frère, qui était alors âgé de sept ans.

Qu’a signifié pour vous cet exil ?

Dans mon livre, il y a une différence de style et d’atmosphère entre le temps de ma petite enfance en Chine et la vie en exil, qui a commencé avant mon dixième anniversaire. Tout a changé à ce moment-là. J’avais toujours connu la pauvreté matérielle en tant qu’enfant, à Pékin, mais j’étais plutôt heureuse, entourée d’une grande famille. Et surtout j’étais aimée, en particulier de mes grands-parents, que je considère comme les personnes qui ont été les plus influentes dans la formation de mon esprit et de mes valeurs.

Lorsque nous avons quitté notre pays, je suis devenue une enfant affamée, à tous points de vue. Sur le chemin de la « liberté », à la recherche d’une vie meilleure, j’ai connu la violence, la peur, la faim, l’humiliation et la profonde culpabilité d’avoir été choisie à la place de mon frère. Je ne savais pas où était ma place, qui j’étais censée être, sinon un petit singe entraîné au service de mon père pendant que nous migrions d’un pays à l’autre. Les années d’exil ont été solitaires, j’ai rêvé d’être comme les autres enfants, d’aller à l’école, d’avoir des amis, de grandir en paix. C’était un rêve non réalisable. Mon père ayant jugé plus important que je suive une formation de violoniste à plein temps pour devenir un petit virtuose au service de sa soif de gloire. Pas d’école, pas d’amis, pas de paix.

De mon père, je n’ai pas reçu une éducation musicale mais plutôt un dressage, brutal et cruel. Toute sa frustration et sa peur de l’inconnu dans ce nouveau monde se sont transformées en violence. J’ai grandi comme une enfant battue. C’est un traumatisme dont je n’ai jamais parlé, par honte. Jusqu’à l’écriture de ce livre.

Cette expérience de l’exil vous a marquée…

Oui. Lorsque j’observe les exilés d’aujourd’hui, qui ont quitté leur famille et leurs racines pour chercher une nouvelle vie en traversant les mers et les terres, je comprends leurs espoirs et leurs désespoirs, ainsi que leur idéalisation de ces terres promises, qui peut être trompeuse. Mon père croyait que dès qu’il mettrait les pieds dans le « monde libre », le succès et la richesse arriveraient miraculeusement. Coupés des réalités de l’autre côté du rideau de fer, les gens fantasmaient la liberté et projetaient leurs propres idéaux. Beaucoup ont été trompés par leur ignorance des réalités.

J’ai été convaincue très tôt que je ne pourrais jamais trouver un sentiment d’appartenance où que ce soit.

Au fil des années, j’ai eu l’occasion d’observer de nombreux jeunes qui ont été déracinés comme moi. Ils ont tendance à vouloir s’enraciner dès que possible, comme s’ils ne pouvaient plus supporter la souffrance d’un nouveau départ. J’ai pour ma part été convaincue très tôt que je ne pourrais jamais trouver un sentiment d’appartenance où que ce soit. Je continue à vivre comme une exilée, tout en rêvant de la seule maison que j’ai considérée comme la mienne mais où je ne peux plus retourner. Pendant des décennies, j’ai fait des rêves de la maison et du jardin de mes grands-parents. Dans ces rêves j’arrive toujours seule, souvent dans la nuit, le cœur brisé, en espérant que quelqu’un, à l’intérieur, sera là pour m’ouvrir la porte…

Votre livre se termine quand vous avez vingt ans…

J’ai en effet choisi de terminer la partie principale du livre à ma vingtième année car elle marque le moment où le vilain petit canard que j’étais commence à se transformer. Le jeune arbre endommagé au cours de sa croissance a été adopté par un « jardinier » bienveillant et puissant : la rencontre avec mon maître, le violoniste Sergiu Luca, a changé mon destin. Sergiu était lui-même un enfant exilé qui avait dû fuir Bucarest pour échapper aux nazis. C’est en Israël que son talent musical a été reconnu. À l’âge de 18 ans, Isaac Stern l’emmène aux États-Unis pour étudier avec le grand Ivan Galamian au Curtis Institute of Music. Il fait ses débuts de soliste avec le New York Philharmonic, sous la direction de Leonard Bernstein. Une carrière brillante et unique s’ensuit. Sergiu a grandi seul. C’était un immigré et un rescapé ; il a vu en moi quelque chose qui lui était familier. Je suis peut-être l’élève la plus difficile qu’il ait eue, exigeant des efforts supplémentaires, du temps et de la patience, de la même manière que Croc-Blanc, formé au combat par un maître cruel, a eu besoin de plus de temps et de bienveillance pour faire confiance et s’épanouir. Le livre se termine par un tournant crucial et dramatique où tout a changé pour moi. Comme si une malédiction avait été levée, le chemin vers la vie s’est enfin ouvert.

Jusqu’à l’âge de 18 ans, j’étais une instrumentiste bien formée. Ce n’est qu’après avoir rencontré mon maître que j’ai commencé à apprendre ce que signifie être une artiste musicienne.

Son rôle ne s’est pas arrêté à la musique…

En effet, c’est aussi grâce à Sergiu Luca que j’ai reçu une éducation. Avant l’âge de 18 ans, j’étais rarement à l’école. Violoniste professionnelle dès l’âge de 15 ans, je n’avais aucune connaissance sur les autres sujets. Maitre Luca a convaincu le président de la prestigieuse Rice University de m’accepter, une exception unique dans l’histoire de l’université, car Rice avait un niveau d’admission académique très élevé. J’étais un zéro qui ne savait rien ! Entrer dans une université d’élite allait bien au-delà de mes rêves.

Hormis les études musicales, le programme d’études comprenait également les sciences naturelles et les sciences humaines. J’ai dû travailler très dur pour rattraper mon retard. Cela a été rendu possible par la bienveillance de tous mes professeurs qui, après le choc initial face à une étudiante chinoise qui ne ressemblait en rien aux jeunes asiatiques, toujours excellents, qu’ils avaient en cours, ont fait de leur mieux pour m’aider.

Comment cette humanité vous a-t-elle inspirée ?

Mon propre engagement dans la philanthropie et l’éducation depuis vingt ans doit beaucoup à leur exemple. Chacun d’entre nous a la capacité de changer le destin de quelqu’un. La gentillesse et la générosité peuvent faire des miracles. Les petits « zéros » peuvent devenir des héros un jour, capables de contribuer à l’évolution du monde, à leur tour. Les jeunes arbres endommagés par le feu et la hache peuvent être guéris par l’amour et la patience, et même atteindre de grandes hauteurs…

À côté de cet engagement, vous menez un combat contre un courant de pensée qui exacerbe les questions liées aux identités et aux minorités. Vous comparez souvent les jeunes militants actuels à des « gardes rouges »…

Je dirais qu’il en existe deux types : les petits gardes rouge « playmobils » et les maîtres chanteurs de bonne conscience. Les uns sont dans la posture, les autres sont des imposteurs. Un soir de juillet 2023, je dînais dans un petit restaurant chinois du VIe arrondissement, à Paris. Des jeunes attablés à proximité discutaient gaiement des différentes manifestations auxquelles ils avaient participé. Certains en parlaient comme s’ils avaient vécu le mouvement américain des droits civiques avec Martin Luther King, d’autres comme s’ils avaient assisté à un concert de Taylor Swift ! Cela m’a rappelé la scène du film L’Aventure c’est l’Aventure où le fils de Lino Ventura tente d’expliquer à son père la fin de la société de consommation, alors qu’il roule en jolie décapotable payée par papa… ! Après s’être vantés de leur bravoure en participant aux manifestations, les jeunes révolutionnaires ont commencé à parler de leurs projets de vacances d’été. Saint-Barth, la Grèce, Bali… On imagine bien les mêmes hurler contre le capitalisme, devant leurs écoles d’élite, et défendre l’environnement en jetant de la soupe sur les toiles exposées dans les musées.

En ces temps de confusion et de conflits, nous avons besoin de plus de musique et de plus de beauté, pour nous rappeler les meilleures facettes de notre humanité partagée.

Et puis il y a les imposteurs, qui sont plus dangereux. Celles et ceux qui font carrière en montant les communautés les unes contre les autres : celle qui vient, par exemple, se plaindre sur un plateau télé – pour y être réinvitée – d’être « éblouie » par la photographie d’un groupe parlementaire parce que trop de blancs y sont présents ; celle qui crie partout qu’ « un homme sur deux ou trois est un agresseur » sexuel, et qui signe ensuite des contrats avec des entreprises – qui craignent de subir de telles accusations – pour organiser des formations à destination de leurs employés, de peur de subir de telles accusations…

Les agents DEI (« diversity, equity and inclusion »), les « démineurs littéraires » (« sensitivity readers ») et autres contrôleurs du politiquement correct, les animateurs de radio de musique classique qui diffusent uniquement les œuvres composées par des femmes ou des non-blancs sont des anti-universalistes dont le fonds de commerce se nourrit des divisions de la société. Ils poussent les communautés à s’éloigner les unes des autres, afin de continuer à justifier leur rôle dans les médias, les universités et les sphères politiques.

Vous êtes très attachée à la France. Que vous inspire la crise politique que nous traversons ?

Depuis des millénaires, les Chinois croient en l’équilibre cosmique du yin et du yang, favorisant la voie du milieu plutôt que les extrêmes, qui sont rarement durables. Aujourd’hui, partout dans le monde, les sociétés perdent ce juste milieu et l’extrémisme gagne du terrain, comme le montre clairement la montée en flèche de l’antisémitisme. Le seul antidote à cette toxicité, à ce danger, est l’universalisme. La devise de la République française en est l’expression parfaite : « liberté, égalité, fraternité ». Mais aujourd’hui, tant de gens donnent le sentiment d’en avoir abandonné les piliers. Lorsque l’indignation des militants antiracistes varie selon l’identité et l’origine des victimes et des agresseurs, il n’y a ni égalité, ni fraternité. Lorsque les politiques sont prêts à sacrifier les valeurs les plus précieuses de la République pour gagner des voix et des sièges en pactisant avec les extrémistes, la liberté est menacée.

Je crois profondément que la musique est l’une des plus belles expressions de l’universalisme, un langage véritablement humain, capable de dépasser toutes les bannières et barrières. En ces temps de confusion et de conflits, nous avons besoin de plus de musique et de plus de beauté, pour nous rappeler les meilleures facettes de notre humanité partagée, en nous donnant l’espoir et la confiance dans l’idée que ce qui nous unit est bien plus puissant que ce qui nous divise.